I confini tra letteratura e filosofia sono molto più labili di quanto si possa pensare. Così accade spesso che gli scrittori si spingano, con il loro far esperienza delle parole, al limite delle parole stesse, sulla soglia della conoscenza umana, e che i filosofi traggano ispirazione dai testi letterari, attingano alla fonte della vita scritta e raccontata per riflettere sulla condizione umana.

Così accade che in questa storia, che è anche la storia di un’amicizia, la vita e il sentire di una scrittrice e le riflessioni di un filosofo si incontrino, si intersechino, si paghino tributo e si dipanino di nuovo, ognuno per la sua strada, tesi verso nuovi incontri.

Agamben e la letteratura trobadorica

Le incursioni di Agamben nel mondo della letteratura non sono certo un caso isolato, né tanto meno di poco conto. Una parte consistente della teoria della filosofia del linguaggio di Agamben prende spunto proprio dalla letteratura: dagli italiani Dante e Petrarca a Delfini e Caproni, passando per Kafka fino ai poeti francesi. A questo proposito, particolarmente degni di nota sono i suoi studi sulla poetica trobadorica. Questa è stata oggetto di studio da parte di Agamben probabilmente più di quanto ogni altro critico letterario contemporaneo abbia fatto. La conclusione “rivelatrice” di Agamben, in linea con la sua teoria del linguaggio, sembra essere che i poeti trovatori (trobador in occitano) avessero per oggetto della loro quête non tanto l’amore per una donna in particolare, quanto l’idea stessa della lingua. “Amore è il nome che i trovatori danno all’esperienza della dimora della parola”.

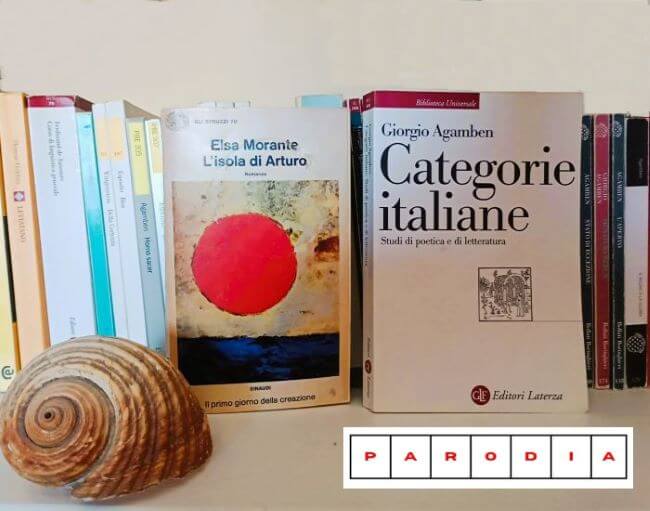

Questa fusione tra letteratura e filosofia, in maniera ancora più accentuata che in altri suoi libri, è contenuta in Categorie italiane. Studi di poetica e di letteratura. Con la pubblicazione di quest’opera nel 2010, Agamben aveva ripreso un vecchio progetto, rimasto inattuato, di creare, insieme a Italo Calvino e Claudio Rigafiori, una rivista con una sezione dedicata alle categorie italiane, intese come dicotomie in grado di spiegare la storia della letteratura italiana. Le dicotomie proposte da Agamben sono: tragedia/commedia, lingua viva/lingua morta, biografia/favola, inno/elegia, dialetto/lingua. Tutte riconducibili alla dicotomia tra suono e senso.

A Categorie Italiane è stato aggiunto un capitolo, già pubblicato nel 2005 da Nottetempo su Profanazioni, in cui Agamben rende omaggio all’amicizia di una vita intera con la scrittrice Elsa Morante. Nel capitolo Parodia fornisce un’interessante rilettura de L’Isola di Arturo della Morante, che si va a collocare nella dicotomia tragedia/parodia, secondo il filone delle categorie sopra elencate. Un’interpretazione che non di meno tiene pienamente in conto della produzione della Morante e del suo rapporto profondo e assoluto con la letteratura. La parola chiave, o meglio parola-ponte, fra il romanzo della Morante e la filosofia di Agamben è proprio Parodia.

Parodia ne L’Isola di Arturo

Come abbiamo visto nella recensione de L’Isola di Arturo, il termine Parodia che compare verso la fine del romanzo quando Tonino Stella (l’uomo amato dal padre di Arturo) apostrofa in questo modo Wilhelm Gerace, segna, nella vita di Arturo e nel romanzo, il momento di rottura con l’idillio e, se vogliamo, con l’ingenuità dell’infanzia. Questo è, allo stesso tempo, il punto di svolta per il personaggio Wilhelm, che da eroe tragico diventa una Parodia. La Morante fa ripetere a Tonino Stella il termine due volte e, per sottolinearne l’importanza, lo scrive anche tutto in maiuscolo: PARODIA. Agamben intravede dietro a questo termine un significato ancora più profondo e totale, vi applica perciò il suo metodo archeologico di ricerca dell’etimo nel mondo greco. Quest’accezione originaria della parola parodia la colloca nell’universo semantico della musica. Parodia indica la separazione, lo spezzarsi del nesso tra canto e parola: rapsodia. In contrapposizione all’inno, in cui ritmo delle parole e il ritmo musicale dovevano coincidere in maniera naturale. In questa prospettiva, la parodia non ha nulla di comico, anzi, porta con sé un certo senso nostalgico per il “venir meno del luogo naturale del canto”, per il venir meno della coincidenza originale tra voce e suono, tra natura e cultura nell’uomo. E si potrebbe anche dire, con uno spostamento caro ad Agamben, il venir meno, con la cacciata, del luogo naturale dell’uomo nel paradiso terrestre. Ora si trasponi questo discorso al mondo innocente e primordiale che la Morante ha voluto narrare. Per sua ammissione, la Morante ambienta la sua storia su un’isola, luogo inteso come natura primordiale alla Robinson Crusoe, infatti taglia fuori Arturo da ogni attività sociale, compresa la frequentazione scolastica, l’avere regole e orari fissi e riduce al minimo persino la prassi dell’abbigliarsi. La Morante voleva narrare lo stupore del bambino che sperimenta tutto per la prima volta, che sia esso il Bene o il Male. Ma la “Parodia seria” della Morante, come l’aveva definita Pasolini, deriva dal fallimento “a priori” del suo tentativo, dall’impossibilità dello scrittore di raccontare un’innocenza perfetta, che sia solo Natura, perché anche l’infante, pur essendo ancora fortemente legato alla natura, soprattutto come lo descrive la Morante, si ritrova già sempre preso nella Storia. Il suo tentativo si rivolge allora in parodia, cioè nel venire meno del luogo naturale dell’infanzia. L’impossibilità di raggiungere il paradiso si volge piuttosto nel limbo, rappresentato dalla casa dei Guaglioni.

Parodia: una chiave di lettura della letteratura

Agamben arriva poi a estendere questo discorso a tutta la letteratura. Il tentativo della Morante di narrare l’inenarrabile sembra essere la cifra dell’esperienza letteraria tout court. “Al «come se» della finzione, la parodia oppone il suo drastico «così è troppo» (o «come se non»). Per questo, se la finzione definisce l’essenza della letteratura, la parodia si tiene per così dire sulla soglia di questa, ostinatamente protesta fra realtà e finzione, fra parola e la cosa.” Gli scrittori celebrano parodicamente il non-luogo del canto.

La finzione che salva

In un altro capitolo, quello finale delle Categorie italiane, Agamben torna ancora una volta su Elsa Morante. È quasi come se il ricordo dell’amica fosse un pensiero costante che torna a bussare alla sua porta ogniqualvolta riflette sulla letteratura e la tragedia. Ne Il congedo della Tragedia, Agamben ricorda uno dei tratti caratteriali di Elsa e la definisce “selvaggiamente seria”. Ecco che ritorna quell’aggettivo “serio” che le era stato attribuito anche da un altro suo amico, Pasolini. Una serietà che derivava dalle sue pretese di assolutezza, dal suo immergersi nella visione tragedia della letteratura, forse anche della vita. L’unico spiraglio, l’unico congedo da questa tragedia, Agamben lo vede in ciò che la finzione poetica ha rappresentato per Elsa. Finzione non come menzogna che nasconde la verità, ma come luogo proprio della letteratura che mette allo scoperto lo stato delle cose.

Di te, Finzione, mi cingo,

fatua veste.

Ti lavoro con l’auree piume

che vestí prima d’esser fuoco

la mia grande stagione defunta

per mutarmi in fenice lucente!

L’ago è rovente, la tela è fumo.

Consunta fra i suoi cerchi d’oro

giace la vanesia mano

pur se al gioco di m’ama non m’ama

la risposta celeste

mi fingo.

Elsa Morante – Alibi