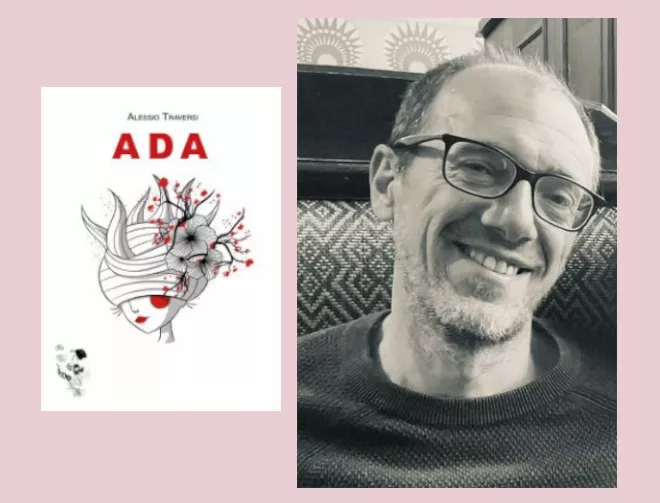

Oggi abbiamo il piacere di avere con noi, sulla rubrica Incontri e Interviste, Alessio Traversi. Nato a Livorno dove vive e lavora come professore di lettere nelle scuole superiori, Alessio Traversi ha lavorato, inoltre, per molti anni in ambito teatrale come drammaturgo. A giugno ha pubblicato con Vittoria Iguazu Editora il suo primo libro dal titolo Ada (trovate qui la recensione di Ada). Un romanzo ambientato in un rinomato istituto superiore di provincia dove una ragazza viene misteriosamente ritrovata ferita e priva di conoscenza. Un libro che parla, quindi, di adolescenza ma che lo fa dalla prospettiva esterna degli adulti. Un giallo che poi si trasforma in qualcos’altro.

- La ringrazio per la disponibilità. Vorrei iniziare questa chiacchierata ponendole un quesito di ordine generale, che va a inserirsi nel dibattito sulla scuola di oggi. Lei da professore come vive in maniera pratica i cambiamenti e le derive dell’istituzione scolastica? Per citare Massimo Recalcati “Cosa significa per lei insegnare oggi?”

Insegnare per me significa in primo luogo condividere: siamo tutti parte di un flusso che arriva da lontano e che proseguirà dopo di noi; quel flusso è ciò che comunemente definiamo “cultura” e che ci permette di tramandarci nel tempo. Insegnare naturalmente significa anche indurre ogni alunna e ogni alunno a scoprire e sviluppare la propria sensibilità e le proprie attitudini: non è forse una formulazione originale, tuttavia non può che continuare a costituire il fulcro della funzione del docente. Insegnare oggi, infine, è anche fare controcultura, poiché implica il valorizzare punti di vista, valori e stili – come quelli veicolati dalle opere di Foscolo o Leopardi – in netto contrasto con quelli della cultura mainstream, che, dai social fino a certi generi musicali alla moda, istiga costantemente all’accumulo, alla competizione, alla mercificazione, alla semplificazione, alla rimozione.

- “Ada” è un romanzo che ruota attorno al mondo della scuola. Visto il suo ruolo di insegnante non mi sembra un caso che abbia scelto di mettere proprio questa dimensione istituzionale al centro del suo romanzo di esordio. È corretto dire che “Ada” nasce dal contatto con i suoi allievi?

Vivere dall’interno il mondo scolastico ha sicuramente determinato in me delle urgenze espressive. Quelle più profonde riguardano da una parte la necessità di trovare una conciliazione tra il senso di fallimento e la tensione verso il futuro che spesso percorrono contemporaneamente chi il mondo scolastico lo vive quotidianamente, dall’altra l’esigenza di “liberarmi” dall’accumulo di umanità e pietas – uso questo termine arcaico perché non ne so trovare uno più adatto – prodotto in me dal trascorrere molto tempo con gli adolescenti. Altre tipologie di urgenze derivano invece dalla volontà di contrapporsi agli stereotipi con cui spesso questo stesso mondo scolastico è rappresentato nelle narrazioni che si producono nel nostro paese, nelle quali continuano ad abbondare insegnanti sensibili ed eroici che inderogabilmente salvano i loro alunni, tenere storielle di amore nate tra i banchi, campionari di personaggi fermi agli anni Ottanta.

- Il romanzo si apre con la misteriosa morte di Ada. Il lettore presagisce il giallo, s’immerge nell’indagine, si aspetta una risoluzione del caso e si ritrova, poi, confrontato con la profondità delle riflessioni, con l’acutezza ironica dei commenti e con la messa in scena dell’assurdo, che sembra essere il solo palcoscenico possibile degli adulti. Il giallo non diventa forse un pretesto per denunciare il sistema in cui viviamo?

Questa lettura è, dal mio punto di vista, assolutamente plausibile.

- La preside, la professoressa e la commissaria, insomma i personaggi al femminile, sembrano mostrare segni di cedimento. Tentennano, sono combattute tra il dover attenersi al loro ruolo e il lasciarsi andare ai sentimenti di compassione. In questo modo sembrano svelare il lato propriamente umano. C’è speranza, oltre che empatia, nelle lacrime finali della professoressa Co?

“Speranza” è un termine che, per mia indole, trovo sempre difficile da declinare, poiché suscita in me sensazioni contrastanti. Non è un caso che il pudore che nutro verso un personaggio quale la professoressa Co mi abbia spinto a descrivere quelle lacrime soprattutto come fenomeno chimico; per quel passaggio del romanzo potrei forse con meno difficoltà utilizzare il termine “catarsi”; anche se talvolta, come in questo caso, è complicato persino comprendere se una catarsi sia effettivamente tale.

- C’è una frase in cui la commissaria dice che Ada è un enigma. Con queste parole sembra riferirsi al caso che deve risolvere, ma poi comprendiamo che la sua è una riflessione più generale: l’adolescenza stessa è un enigma. È lei stesso a farsi portatore di questa asserzione?

Sì. Condivido totalmente questo assunto.

- Il suo romanzo parla di adolescenti, ma lo fa dalla prospettiva degli adulti. Il mondo dei giovani, contrapposto a quello dei grandi. Lei a chi vuole indirizzarsi? Chi è il lettore ideale di “Ada”?

Credo che “Ada” possa interessare in modo particolare tutte/i coloro che vivono il mondo della scuola dall’interno: gli alunne/i, i genitori, i docenti e il personale scolastico nel suo complesso; penso tuttavia che possa essere considerato anche un testo di interesse più generale, sia perché ha nel nostro rapporto con l’adolescenza il suo perno narrativo sia perché in realtà utilizza l’ambiente scolastico come terreno sul quale articolare una riflessione sul complessivo stato di salute del nostro paese.

- Ha già progetti in cantiere per un nuovo romanzo o, forse, per il teatro? Ci vuole parlare delle presentazioni del libro in programma?

Per quanto riguarda le prossime presentazioni mi limito a citare quelle in programma a breve; durante il mese di ottobre avrò infatti modo di presentare “Ada” in due contesti della mia città per me molto significativi: il primo (7 ottobre) è lo spazio Nesi / Corea, i cui animatori svolgono un prezioso e continuativo lavoro a beneficio di molti adolescenti; il secondo (29 ottobre) è il liceo “Cecioni”, la scuola in cui ho il privilegio di insegnare. Per il resto sì, è possibile che “Ada” abbia, prima o poi, un seguito.