Abbiamo il piacere di aver ospite sul blog Giochi linguistici il professor Salvatore Enrico Anselmi.

Alcuni cenni sull’autore

Salvatore Enrico Anselmi è docente, storico e critico d’arte. In veste di ricercatore ha già curato alcune monografie dedicate alla committenza delle famiglie Giustiniani, Farnese e Maidalchini-Pamphilj in età moderna.In corso di pubblicazione: Episodi di cultura artistica barocca a Viterbo. La committenza Gualterio-Maidalchini. Il teatro dei Nobili e il Teatro dei Mercanti, Istituto Nazionale di Studi Romani.

Anselmi affianca alle attività di ricerca la scrittura narrativa. Exitus (2019) Passaggi di proprietà (2021) e la raccolta di prose Luci d’ombra (2023) sono i suoi romanzi precedenti. Con Passaggi di proprietà è già stato candidato al Premio Campiello (2022). Inoltre ha pubblicato racconti e testi poetici su Nazione Indiana, Critica Impura, Rapsodia e nelle antologie del Premio Stromboli e Spring Poetry 2024.

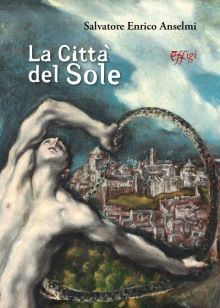

La città del sole (leggi la recensione del libro) è il suo ultimo romanzo pubblicato a Febbraio del 2025 da Effigi Edizioni. Segnalato dalla Società Dante Alighieri, il romanzo ha ricevuto la candidatura per il Premio Campiello 2025.

Salvatore Enrico Anselmi ha risposto ad alcune domande per voi lettori

Innanzitutto le faccio i complimenti e un grande in bocca al lupo per la candidatura al Premio Campiello (2025). Una bella soddisfazione per un autore. Come sta vivendo questo momento e come concilia il tour promozionale con l’attività di docenza?

La ringrazio per il suo apprezzamento e sempre “viva il lupo!” La partecipazione a un concorso di rilevanza nazionale come il Premio Campiello è una grande soddisfazione, è motivo di orgoglio, è una sorta di ricompensa per la lunga fase di documentazione che coincide con la genesi dell’idea, dell’intuizione e che precede un romanzo, soprattutto se di tenore storico, a cui fa seguito la redazione scritta. È anche un monito ad accogliere la notizia con un pizzico di umiltà e realismo. Numerosi e pregevoli sono i nomi dei partecipanti e il tenore qualitativo dei loro testi. Il Campiello è dunque un’importante vetrina, non lo si può negare, e nel contempo costituisce la circostanza ideale per sottoporre a un numero qualificato di lettori il proprio lavoro con l’auspicio che questo possa destare l’interesse di un pubblico quanto più ampio e avveduto.

Conciliare promozione e docenza si risolve, ora con maggiore ora con minore fortuna, cercando comunque di pianificare e organizzare le diverse incombenze in modo funzionale, secondo una disegno organico e con una buona dose di senso pratico, ma anche di pazienza e mansuetudine, se vogliamo definirle così. La ricerca mi ha abituato a non avere fretta nel conseguire i risultati sperati, ma allo stesso tempo a non perdere ritmo e lena nello svolgimento delle attività necessarie. L’istanza attuale credo sia proprio quella di equilibrare queste due componenti.

Dicevamo che oltre ad essere uno scrittore, lei è critico d’arte. Un aspetto non sembra escludere l’altro. Nelle sue opere letterarie – mi riferisco anche alle precedenti, in particolare a Passaggi di proprietà – ricorre questa componente legata alla storia dell’arte. Come lo vive lei questo connubio tra arte visiva e narrativa?

Passaggi di proprietà è nato come corollario diretto al mio lavoro,è strettamente connesso all’attività di ricerca in ambito storico-artistico, è la presunta vicenda, la “biografia” di un dipinto eseguito da un ipotetico pittore della Maniera attraverso per l’appunto vendite, furti, scoperte, restauri fino a raggiungere il contemporaneo e a superarlo in direzione di un futuro distopico. Credo che non potrei disgiungere in modo netto e reciso la conduzione della scrittura narrativa dalla mia esperienza di storico e critico d’arte. È il contesto che frequento da più tempo e nel quale mi riconosco nel momento in cui mi accingo a raccontare una vicenda nuova. Lo stesso è accaduto anche nella raccolta di racconti Luci d’ombra che ha preceduto il nuovo romanzo dove l’arte occhieggiava attraverso le vicende brevi e meditative narrate in quella pubblicazione. Lo stesso, seppur inserito in una trama serrata e ricchissima di eventi che deflagrano lungo il dipanarsi della storia, accade anche ne La Città del Sole la cui vicenda si svolge in età tardobarocca. Da quella civiltà artistica il romanzo e profondamente permeato nella citazione di architetture, nella descrizione degli ambienti nei quali la nobiltà opera e conduce la sua esistenza, nei rimandi a collezioni e raccolte da camera delle meraviglie. Personaggi, luoghi e circostanze sono delineati sempre come componenti connesse e dialoganti con il contesto di civiltà al quale afferiscono.

Ne La città del sole – per entrare ora nel vivo del suo attuale libro – viene descritta con un pregnante senso estetico questa città bianca, di cui non si conosce il nome, appisolata sulle colline di una qualche terra del sud Italia. Il periodo storico è il tardo Barocco e questo si evince da tanti riferimenti: da quelli più espliciti ai padri del libero pensiero (Campanella, Bruno e Galileo) e alla temuta Inquisizione; fino a tanti piccoli dettagli intarsiati nella narrazione. Non solo lo stato della città viene descritto minuziosamente, ma anche gli usi e i costumi, fino ai gusti musicali dell’epoca. È ovvio che c’è dietro un grande lavoro sull’ambientazione. Una parte del merito va forse alle sue conoscenze pregresse su questo periodo storico-artistico?

Come dicevo l’intera narrazione si nutre in cute, potrei dire, del periodo storico nel quale è ambientata e non può prescindere da questa. Ho voluto, con declinazione naturalistica, ritrarre la variegata società del tempo secondo principi di credibilità e secondo un rapporto reciproco, tra ambientazione, cornice, teatro dove si consumano le vicende e i personaggi che si collocano al loro interno. Le letture e le conoscenze pregresse sono innervate degli approfondimenti e dell’intento di collocare la storia in un contesto specifico, in un periodo di profonde lacerazioni sociali, straordinario per elevatezza espressiva delle arti e nel contempo legato a una società arcaica, superstiziosa, oltraggiata dalla povertà del popolo. È stato come riversare nella pagina scritta, con entusiastica abbondanza di informazioni, i parametri sociali, le abitudini, le tradizioni del gusto e del collezionare, del costruire e decorare nel Settecento.

Anche il passaggio sulla Processione dell’Assunta, mi ha fatto pensare che si ispirasse a delle vere testimonianze dell’epoca. È così o nasce semplicemente dalla sua immaginazione, forse come espediente per introdurre l’organista?

Nel suo cerimoniale e nella sua rigorosa organizzazione, la processione dell’Assunta è una sintesi fedele delle modalità invalse tra XVII e XVIII secolo per allestire cortei solenni e celebrativi in occasione di festività religiose o per celebrare avvenimenti formali come nascite, matrimoni, prese di possesso delle città da parte di vescovi o governatori. Il complesso apparato descritto e riportato in vita nel romanzo affonda le sue radici su una fiorente tradizione che in età barocca fece dello spettacolo e della trasfigurazione effimera delle città un elemento ricorrente del vivere civile e religioso. Nei fondi archivistici si conservano numerose testimonianze dirette che rendono conto, attraverso i resoconti di progettazione, degli apparati festivi ai quali partecipavano gli artisti più affermati del tempo e che venivano registrati in pubblicazioni edite allo scopo per lasciare traccia di quanto avesse caratterizzato le manifestazioni pubbliche. Il brano che nel romanzo descrive la processione fino al santuario di Nostra Signora, e la relativa funzione religiosa, restituisce uno stralcio filologico relativo alle feste, agli apparati effimeri e ai cortei processionali che erano tradizionalmente realizzati in quel periodo. Devo dire che scrivere quella parte è stato per me particolarmente piacevole.

La descrizione della festa è stata anche la circostanza migliore per tornare a parlare, dopo un accenno iniziale, anche di Iddu, appellativo che viene utilizzato per designare i vulcani in eruzione, ovvero lo straordinario organo a canne, esempio della tecnica costruttiva musicale barocca, che tanta parte ha nella vicenda. E non posso rivelare ulteriori particolari centrali nello sviluppo della storia.

Dal punto di vista stilistico il narratore, in terza persona ed onnisciente, incarna un registro linguistico elegante e ricercato e si contrappone, così, al popolo che usa il dialetto, o meglio un mix di dialetti del sud Italia, con prevalenza del siciliano e del campano. Ci vuole spiegare il perché di questa sua scelta stilistica?

Cito in proposito dalla quarta di copertina: “Una narrazione avvincente, un libro di libri, una favola barocca, una storia di storie raccontata con stile sontuoso è La Città del Sole, dove le lingue e i dialetti si intersecano in un grammelot che è voce della diaspora civile in cerca di riscatto”.

Il venir meno dell’unità linguistica è dunque specchio e immagine del venir meno dell’identità sociale e comunitaria del popolo, affamato, vilipeso e costretto a vivere in un clima di rassegnazione. La compresenza di diversi dialetti ha propriamente questo scopo: stigmatizzare lo smarrimento di una coscienza civile, dell’appartenenza a una comunità consapevole in quanto titolare di diritti inalienabili. In alcuni passi ho voluto quasi esasperare questi aspetti, dove il pastiche delle parlate centroitaliane si confrontano con prevalenti espressioni campane e siciliane senza soluzione di continuità e spesso all’interno dello stesso discorso o come affermazione e riscontro in seno a conversazioni contigue.

La lingua, elevata del narratore onnisciente ed eterodiegetico, che sa, indirizza, arguisce e mette il lettore sulla strada, si riscalda man mano che la vicenda prosegue, con espressioni gergali e se la lingua è strumento del potere imposto e del potere subito, anche il narratore subisce tale evoluzione e diventa quasi un personaggio esso stesso.

Non passa inosservato il titolo: La città del sole riprende, infatti, quello dell’omonima opera di Tommaso Campanella. E non solo il titolo, lungo tutta l’opera ci sono passaggi, dall’elevato valore socio-pedagogico, che richiamano le idee di giustizia ed eguaglianza sociale. Il messaggio dietro La città del sole vuole essere, in questo senso, anche un monito?

Il movente risiede nei riferimenti evidenti all’opera di Tommaso Campanella e alla sua vagheggiata società ideale, dove gli esseri umani lavorano in armonia e si formano alla conoscenza di tutte le discipline dello scibile umano. Il racconto è impregnato del pensiero campanelliano, aspira all’utopistica comunità improntata alla perequazione sociale. La cellula domenicana, che opera nella città bianca e nel suo territorio, istruisce i giovani, diffonde tra i fedeli le verità di fede e tenta di far sollevare la cittadinanza contro i soprusi, risente direttamente dell’operato di Campanella. È necessario ricordare che questi animò una congiura di popolo e nobili, contro la presenza spagnola in Calabria pagandone le conseguenze con una lunga reclusione e con il bando delle sue opere considerate eretiche e blasfeme.

In un clima internazionale come quello contemporaneo, quando sembrano essere vilipesi i diritti fondamentali della persona, le libertà individuali e comunitarie in nome di imperialismi politici ed economici, il romanzo conserva, potente, un monito al raggiungimento di una possibile giustizia sociale, all’esaltazione del pensiero libero e del suo libero manifestarsi, alla celebrazione di un umanesimo contemporaneo.

Vuole rivelarci su cosa sta lavorando in questo momento? Ha già idee per un nuovo romanzo?

Sto riflettendo intorno alla vicenda di due coppie, una borghese e l’altra costituita da un artista e da una figura femminile originale e in continua evoluzione. È un nucleo intorno al quale sto argomentando, ancora in fase iniziale, gli sviluppi dell’azione che potrà prendere forma.

Ringrazio Giochi linguistici per aver pubblicato l’intervista nella quale mi è stato possibile parlare ancora del mio nuovo romanzo.

È stato un piacere. Grazie a lei.